Au milieu des années deux mille, les banquiers centraux, notamment Alan Greenspan, faisaient face à une énigme (conundrum) : ils avaient beau relever leurs taux directeurs, les taux d'intérêt à long terme restaient faibles à travers le monde. Ben Bernanke (2005) avança la théorie de la surabondance d’épargne (saving glut) pour l'expliquer : il suggérait que les taux d’épargne élevés que l’on observait dans les pays émergents d’Asie et dans certains pays producteurs de pétrole généraient une abondance d’épargne au niveau mondial qui poussait les taux d’intérêt à la baisse. Ce faisant, cette surabondance d’épargne a pu contribuer à alimenter les déséquilibres à l’origine de la crise financière mondiale. En effet, les Etats-Unis n’auraient pas pu générer de larges déficits courants si d’autres pays n’avaient pas symétriquement généré de larges excédents courants. Les excédents des émergents asiatiques ont pu financer au sein des Etats-Unis la création du crédit et par là la bulle immobilière. La faiblesse même des taux d’intérêt à travers le monde a pu inciter à la prise de risque et contribuer ainsi à l’expansion de l’endettement privé.

La surabondance mondiale d’épargne permet également d’expliquer pourquoi la croissance demeure lente dans les pays avancés suite à la Grande Récession, mais aussi pourquoi elle a pu rester modeste dans plusieurs pays avancés avant la crise, alors même que ceux-ci connaissaient la formation d’une ample bulle immobilière. Selon l’hypothèse de la stagnation séculaire avancée par Larry Summers (2014), la persistance d’une épargne excessive par rapport à l’investissement tend à déprimer le taux d’intérêt naturel et par là la demande globale. Summers identifie notamment la hausse des inégalités, le vieillissement de la population et la baisse des prix des biens d’investissement comme divers facteurs contribuant à cette épargne excessive. Lors de la crise, le taux d’intérêt naturel a pu être tellement déprimé avec le relèvement de la propension à épargner que plusieurs économies avancées ont basculé dans une trappe à liquidité : le taux d’intérêt naturel a tellement diminué qu’il est devenu négatif. Comme les banques centrales peuvent difficilement pousser les taux d’intérêt nominaux en-deçà de zéro, les taux d’intérêt nominaux restent supérieurs à leur niveau naturel, générant des pressions déflationnistes sur l’économie.

La littérature a peu étudié le rôle même des entreprises dans cette surabondance mondiale d’épargne. Dans une économie fonctionnant normalement, on s’attend à ce que le secteur des entreprises soit emprunteur net, c’est-à-dire à ce qu’il utilise l’épargne excessive des autres secteurs, notamment le secteur des ménages, pour dépenser et accroître l’offre. Mais si les entreprises investissent peu alors même qu’elles réalisent beaucoup de profits, c’est-à-dire si elles tendent au contraire à épargner, elles contribuent en fait à financer le reste de l’économie.

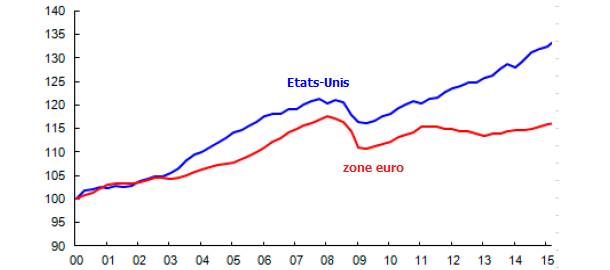

Jan Loeys et ses coauteurs (2005), parmi d’autres, ont précisément mis en évidence l’existence d’une surabondance d’épargne d’entreprises (corporate saving glut) au milieu des années deux mille : le secteur des entreprises a eu tendance à davantage épargner qu’investir, c’est-à-dire à être prêteur net, dans plusieurs pays avancés. Ils expliquaient ce comportement comme dénotant leur désir de reconstituer leurs bilans suite aux excès passés, notamment suite à l’éclatement de la bulle boursière à la fin des années quatre-vingt-dix. Le FMI (2006) attribuait la hausse du prêt net des entreprises à la baisse des taux d’intérêt et à l’allègement de la fiscalité qui auraient amélioré la profitabilité des entreprises, mais aussi à la baisse des prix relatifs des biens d’investissement qui aurait réduit les dépenses d’investissement et à la pratique de plus en plus fréquente des rachats d’actions. Christophe André, Stéphanie Guichard, Mike Kennedy et Dave Turner (2007) considèrent que la récession du début des années deux mille avait également contribué à freiner l’investissement et à stimuler le prêt net. Ces diverses études suggéraient que le prêt net des entreprises diminuerait à mesure que leurs bilans s’améliorent et que la croissance économique se poursuit. Or, non seulement la surabondance d’épargne des entreprises n’a pas disparu, mais la crise financière mondiale l’a sûrement amplifié, en poussant les entreprises à réduire leurs investissement et à nettoyer leurs bilans.

Joseph Gruber et Steven Kamin (2015) ont étudié la hausse du prêt net des entreprises avant et après la crise financière mondiale. Lorsqu’ils observent les sept plus grandes économies, ils constatent que la chute de l’investissement des entreprises lors de la crise financière mondiale est en phase avec ce qui a pu être observé par le passé, étant donnée l’évolution du PIB, des taux d’intérêt et des profits. Ils constatent cependant que l’investissement était initialement à un niveau excessivement faible. Autrement dit, la Grande Récession a pu contribuer à l’excès d’épargne des entreprises, mais cette dernière s’explique également par des facteurs plus structurels. En outre, Gruber et Kamin notent que les dépenses réalisées par les entreprises au bénéfice des propriétaires, notamment les versements de dividendes et les rachats d’actions, ont eu tendance à augmenter depuis le tournant du siècle. Or un tel comportement apparaît incohérent avec l’idée selon laquelle les entreprises auraient cherché à être prudentes et qu’elles auraient réduit leurs dépenses d’investissement pour renforcer leurs bilans, que ce soit en réaction à l’éclatement de la bulle internet ou à la crise financière mondiale.

Comme le développe Martin Wolf (2015), ce comportement a d’importantes implications macroéconomiques. La faiblesse de l’investissement contribue non seulement à freiner l’accumulation des capacités de production, mais elle pèse également sur la demande globale. Si le secteur des entreprises génère un excès d’épargne, les autres secteurs de l’économie (notamment les gouvernements, les ménages ou le reste du monde) sont poussés à être déficitaires. L’excès d’épargne des entreprises a comme contrepartie au Japon une envolée de l’endettement public. Il est compensé au Royaume-Uni et aux Etats-Unis par une hausse de la dette des ménages. Il tend enfin par se traduire par l’apparition de larges excédents courants dans la zone euro et en Allemagne ; ces dernières génèrent alors des pressions déflationnistes sur le reste du monde. Dans un monde où les entreprises sont incapables d’utiliser leur propre épargne pour l’investissement, il n’est pas anormal de voir à la fois des taux d’intérêt extrêmement faibles et des cours boursiers élevés.

Références

BERNANKE, Ben S. (2005), « The global saving glut and the U.S. current account deficit », 10 mars.

FMI (2006), « Awash with cash: Why are corporate savings so high », World Economic Outlook.

LOEYS, Jan et alii (2005), « Corporates are driving the global saving glut », JP Morgan, juin.

SUMMERS, Lawrence (2014), « U.S. economic prospects: Secular stagnation, hysteresis, and the zero lower bound », in Business Economics, vol. 49, n° 2.

commenter cet article …

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)