Dans les pays développés, les taux d’intérêt réels restent à un faible niveau, aussi bien à court terme qu’à long terme, et les taux directeurs sont toujours contraints par la borne inférieure zéro. Et pourtant, l’activité économique y demeure bien faible ou, en tout cas, insuffisamment robuste pour permettre une normalisation de la politique monétaire, comme l’illustre les maints reports d’une nouvelle hausse du taux directeur de la Fed. A l’exception de l’Allemagne et des Etats-Unis, la production demeure en-deçà de son niveau potentiel dans la plupart des pays développés. Cette situation a pu suggérer que les taux d’intérêt réels observés sont supérieurs au taux d’intérêt naturel. La borne inférieure empêche notamment les taux d’intérêt nominaux de suffisamment baisser pour ramener l’économie au plein emploi. Plusieurs banques centrales ont certes commencé à pousser leurs taux directeurs en territoire négatif, mais rien n’assure qu’elles puissent les fixer loin de zéro. Pour beaucoup d’économistes, cette situation risque de durer. Reprenant une thèse développée par Alvin Hansen suite à la Grande Dépression, Larry Summers (2015) estime par exemple que les pays développés sont entrés dans une ère de stagnation séculaire, où l’insuffisance de la demande globale est structurelle.

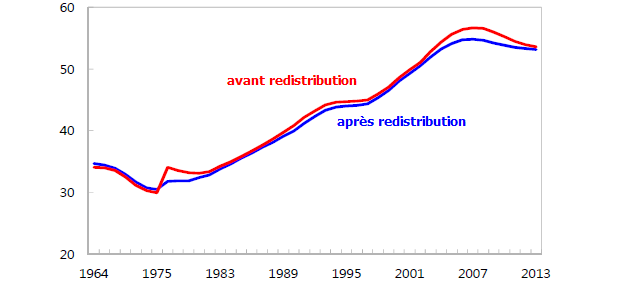

Pierre-Olivier Gourinchas et Hélène Rey (2016) se sont récemment demandé si et pourquoi les taux d’intérêt réels mondiaux sont susceptibles de rester faibles. Tout d’abord, ils ont décomposé les fluctuations du ratio consommation sur richesse au cours de longues périodes de temps de quatre grands pays développés : l’Allemagne, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni. Ils montrent que les variations de ces ratios anticipent les variations du taux d’intérêt réel. Leurs estimations suggèrent que les taux d’intérêt réels de court terme est susceptible de rester copris entre -2% et 0% jusqu’à au moins 2021, avec un taux d’intérêt naturel très certainement plus faible encore. Ainsi, le taux d’intérêt réel mondial est susceptible de rester faible, voire négatif pendant une longue période de temps, et l’activité économique est par conséquent elle-même promise à rester faible. En fait, il y a eu deux épisodes historiques au cours desquels le ratio consommation sur richesse s’est retrouvé démesurément faible : le premier épisode débuta en 1929, avec l’éclatement de la Grande Dépression, et dura jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (c’est-à-dire à l’époque où Alvin Hansen introduisit le concept de stagnation séculaire) ; le second débuta en 1997 et est toujours en cours (c’est durant cet épisode que Larry Summers s’est réapproprié la thèse de la stagnation séculaire).

La littérature a proposé plusieurs candidats susceptibles d’expliquer un déclin persistant des taux d’intérêt réels, notamment un ralentissement du progrès technique, le vieillissement démographique, un excès mondial d’épargne (global saving glut) et un déclin de l’investissement, dû par exemple à une baisse de son prix relatif [Eichengreen, 2015]. En effet, un ralentissement du progrès technique réduit la productivité marginale du capital ; la baisse de la fertilité et la hausse de l’espérance de vie sont susceptibles d’accroître l’épargne agrégée et de déprimer l’investissement ; le sous-développement financier et la forte croissance des pays émergents sont susceptibles de générer un excès mondial d’épargne, etc. Comme l’ont notamment suggéré Ricardo Caballero et Emmanuel Farhi (2014), la faiblesse des taux d’intérêt réels à court terme peut aussi résulter d’un accroissement de la demande d’actifs sûrs et en l’occurrence d’une pénurie d’actifs sûrs, en particulier suite aux crises financières. Suite à une crise financière, les entreprises, les ménages et les gouvernements peuvent chercher à se désendetter simultanément pour améliorer leurs bilans. Gourinchas et Rey estiment qu’aujourd’hui, tout comme lors de précédents épisodes historiques tels que la Grande Dépression, cette atonie des taux d’intérêt réels et de l’activité économie résulte d’un long et puissant processus de désendettement, qui se traduit par une raréfaction des actifs sans risque.

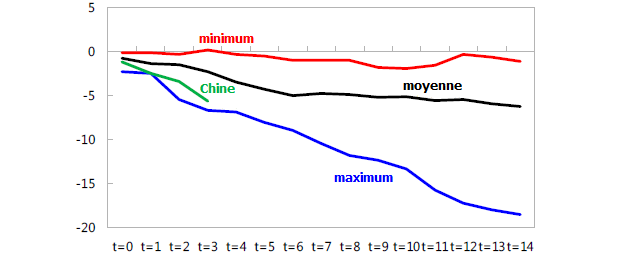

Gourinchas et Rey se penchent alors sur la question des déséquilibres internationaux. Ces derniers, lors des années quatre-vingt-dix et deux mille, résultaient, du moins selon certains, d’une combinaison de sous-développement financier et de forte croissance économique dans les pays émergents. Depuis la crise financière mondiale, l’économie mondiale est certes entrée dans une ère de faible croissance séculaire et les déséquilibres ont certes décliné, mais ces derniers persistent et peuvent même récemment avoir tendance à s’accroître de nouveau, notamment avec l’apparition et l’accroissement d’un excédent courant pour l’ensemble de la zone euro. Or, comme le suggèrent Caballero et alii (2015) et Eggertsson et alii (2015), lorsque les taux d’intérêt sont contraints par la borne inférieure zéro, les déséquilibres mondiaux deviennent particulièrement nuisibles. A la borne inférieure zéro, les excédents externes propagent la stagnation au reste du monde et font basculer l’ensemble de l’économie mondiale dans une trappe à liquidité : les pays cherchent à capter une plus grande part d’une demande mondiale déprimée, notamment en dépréciant leur devise, mais ils contribuent par là même à déprimer cette demande mondiale.

Enfin, Gourinchas et Rey analysent les fournisseurs d’actifs sûrs. Ils affirment que ces derniers font face à un arbitrage : soit ils s’exposent davantage aux chocs mondiaux avec le risque de larges pertes ex-post, soit ils laissent leur devise s’apprécier, mais ils en subissent alors immédiatement les effets réels négatifs. Dans ce contexte, Gourinchas et Rey parlent d’un « nouveau dilemme de Triffin » et d’une véritable « malédiction du fournisseur régional d’actifs sûrs ». Cet arbitrage est particulièrement aigu pour les plus petites économies. Ils estiment par exemple que cette malédiction est à l’œuvre dans deux fournisseurs régionaux d’actifs sûrs proéminents : la Suisse et le cœur de la zone euro, qui inclut non seulement l’Allemagne, mais également les Pays-Bas, la Belgique et la France. Or cette malédiction des fournisseurs d’actifs sans risques contribue significativement aux forces contraires auxquelles l’économie mondiale fait actuellement face.

Références

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)