Au début des années deux mille, les analystes craignaient que les économies avancées basculent dans une stagnation durable comme le Japon quelques années plus tôt. Cela explique notamment pourquoi la Fed a fortement réduit ses taux directeurs suite à l’éclatement de la bulle internet et les a ensuite maintenu à un faible niveau durant une longue période. A partir de 2008, la Grande Récession a renouvelé ces craintes. Les banquiers centraux ont à nouveau fortement assoupli leur politique monétaire et, une fois les taux directeurs au plus proche de leur borne inférieure zéro (zero lower bound), ils ont également adopté des mesures « non conventionnelles ». Toutefois, plus de trois ans après la reprise officielle de l’activité (tout du moins aux Etats-Unis), les performances macroéconomiques des pays avancés demeurent particulièrement médiocres.

Il y a quelques semaines, l’ancien candidat à la présidence de la Fed, Lawrence Summers, a tenu un discours particulièrement pessimiste (et de grande qualité) à la quatorzième conférence Jacques Polak du FMI et ses propos ont suscité de nombreux commentaires sur la toile. Il y suggérait en effet que les économies avancées sont en fait promises à une stagnation séculaire (secular stagnation) depuis plusieurs décennies. Ce terme a été forgé par le keynésien Alvin Hansen à la fin des années trente, lorsque lui-même et ses contemporains pensaient que la Grande Dépression marquait une baisse irrémédiable du taux de croissance tendanciel de long terme. Selon Summers, la Grande Récession n’a pas été une rupture, mais un véritable « retour à la normale ».

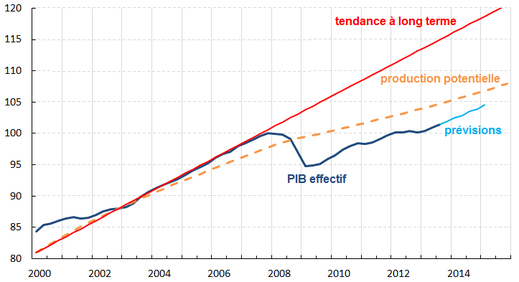

Il s’appuie sur deux constats. D’une part, suite à la Grande Récession de 2008-2009, la reprise a été particulièrement lente dans les pays avancés et ce malgré les politiques monétaires ultra-accommodantes menées par les banques centrales. Si la croissance économique a peu ou prou renoué avec son rythme d’avant-crise, le PIB n’est pas revenu à sa tendance d’avant-crise. Aujourd'hui, le PIB cumulé des quatre plus grandes économies développées ne dépasse que de quelques points de pourcentage son niveau au pic d'avant-crise (cf. graphique). Il s'éloigne même au cours du temps de sa trajectoire tendancielle de long terme, ce qui suggère une détérioration de la production potentielle.

GRAPHIQUE Evolution du PIB effectif, du PIB potentiel et du PIB tendanciel du G4 (Etats-Unis, zone euro, Japon et Royaume-Uni)

Mais ce qui interpelle également Larry Summers, c’est que l’expansion précédant la crise financière mondiale fut elle-même atypique au regard des précédentes. Plusieurs pays ont connu une hausse rapide de l’endettement du secteur financier et des ménages, ainsi qu’une forte hausse des prix de l’immobilier. Malgré la formation d’une bulle immobilière alimentée par le crédit, il n’y a eu aucun signe d’un excès de demande globale, d’une économie fonctionnant au-dessus de son potentiel : la croissance n’a pas été supérieure à sa tendance de long terme, il n’y a pas eu de réelle accélération de l’inflation, les taux de chômage n’ont pas été particulièrement faibles et des capacités de production restèrent inemployées. Les Etats-Unis ont connu une monstrueuse bulle immobilière, mais même celle-ci n’a pas été capable de générer des pressions inflationnistes.

Pour expliquer l’absence de surchauffe lors de l’expansion et la faiblesse de la reprise, Summers suggère que le taux d’intérêt naturel a été particulièrement faible ces dernières décennies, voire même négatif ces dernières années. Dans la logique des nouveaux keynésiens, le taux d’intérêt naturel est l’hypothétique taux d’intérêt qui équilibre l’investissement et l’épargne au niveau agrégé. Puisque les taux d’intérêt nominaux ne peuvent être négatifs, le taux d’intérêt réel courant est excessivement élevé, ce qui signifie que les pays avancés font face à un sous-investissement chronique, avec le risque de voir leur PIB s’éloigner de plus en plus de sa tendance de long terme. Martin Wolf (2013) et Antonio Fatás (2013a, b) confirment que l’investissement connaissait une tendance baissière avant même l’éclatement de la crise mondiale. Les bulles ont pu dissimuler la stagnation séculaire en stimulant momentanément la demande globale : ce fut précisément le cas avec la bulle internet à la fin des années quatre-vingt-dix et avec la bulle immobilière dans les années deux mille. La stagnation ne serait donc pas atypique, mais précisément le niveau « normal » d’activité. Cette situation peut en outre persister durablement, ce qui signifie que la crise est loin d’être finie. Désormais, il pourrait même être nécessaire de générer des bulles continuellement pour que les économies avancées atteignent le plein emploi.

La faiblesse du taux d’intérêt d’équilibre peut trouver une explication dans l’existence d’un « excès mondial d’épargne » (global saving glut) pour reprendre les termes de Ben Bernanke (2005). L’économie mondiale dégage davantage d’épargne qu’elle ne génère d’investissements productifs pour l'utiliser, si bien que les taux d’intérêt mondiaux ont eu tendance à diminuer et à demeurer à de faibles niveaux. Les déséquilibres globaux qui se sont accumulés depuis la crise asiatique de 1997 reflètent eux-mêmes un excès mondial d’épargne. Certains pays ont engrangé et continuent d’engranger de larges excédents courants : il s’agit des pays émergents est-asiatiques (en particulier la Chine), des pays producteurs de pétrole et de quelques pays à haut revenu comme l’Allemagne. En offrant davantage de biens et services qu’ils n’en consomment, ces pays ont joué un rôle d’exportateurs nets d’épargne pour le reste du monde. D’autres pays, comme les Etats-Unis ou l’Espagne, ont absorbé cette épargne en accroissant leurs dépenses et leur endettement, ce qui les a amenés à creuser des déficits courants. Dans ces économies, l’épargne n’est toutefois pas venue financer des investissements productifs, mais une prise de risque excessive dans le système financier et une bulle sur le marché immobilier. Le faible niveau des taux d’intérêt mondiaux a lui-même contribué à alimenter les déséquilibres financiers et immobiliers.

Pour d’autres auteurs, la faiblesse du taux d’intérêt naturel et la faiblesse de la reprise trouvent leur origine dans des facteurs plus structurels, par exemple démographiques et technologiques, et ceux-ci peuvent notamment expliquer pourquoi l’investissement ne s’est pas accru malgré la baisse des taux d’intérêt réels. A long terme, la croissance du PIB dépend de la croissance de la population active et du progrès technique, or ces deux moteurs seraient désormais grippés. Par exemple, le déclin des taux de fertilité contraint la population active à ne croître que lentement. Hansen lui-même mettait l’accent sur la dynamique démographique pour suggérer l’idée d’une stagnation séculaire lors des années trente. Or le ralentissement de la croissance démographique se traduirait également par une baisse de l’investissement [Krugman, 2013]. Robert J. Gordon est de son côté le principal chantre du pessimisme technologique. D'après lui, la croissance de la productivité a connu un renouveau au cours des années quatre-vingt-dix avec la diffusion des nouvelles technologies d’information et de communication, mais le potentiel attaché à ces innovations serait à présent épuisé. Le taux de croissance de la productivité a désormais retrouvé la tendance qu'il suivait avant les années quatre-vingt-dix, soit un taux de 1,5 % par an, et pour Gordon il se maintiendra durablement à ce faible niveau [Bartlett, 2013].

Suite au discours de Larry Summers, Ben Bernanke a suggéré que l’investissement public pouvait être utilisé pour sortir les économies de la stagnation séculaire. En effet, il existera toujours des projets d’investissement avec un taux de rendement positif que le secteur public pourra entreprendre [Davies, 2013]. Ces projets peuvent être financés en émettant des titres publics à des taux réels nuls, voire négatifs, si bien que la dette sera soutenable et la valeur nette du gouvernement s’améliorera au final. L’Etat doit intervenir pour générer l’investissement dont manque l’économie mondiale et l’épargne excessive peut alors être directement utilisée pour financer l’investissement public.

De son côté, Ryan Avent (2013) suggère que la solution réside du côté de la politique monétaire. Le discours de Larry Summers, tout comme les commentaires qu'il a suscités, concluent sur le fait que la stagnation séculaire implique une poursuite durable des politiques monétaires fortement expansionnistes. Avent va encore plus loin. Il rappelle que la borne inférieure zéro est un problème nominal : si les banques centrales ne peuvent davantage réduire les taux d’intérêt nominaux pour diminuer les taux d’intérêts réels, il est alors possible de ramener les taux d’intérêt réels à leur niveau d’équilibre en stimulant l’inflation. Les banquiers centraux doivent alors relever leur cible et chercher à relever les anticipations d’inflation. Avent suggère qu’un taux d’inflation proche de 4 % est nécessaire pour sortir les économies de la stagnation séculaire. Les banques centrales sont toutefois réticentes à modifier leur cible actuelle. Et comme le montre à nouveau l’exemple du Japon, les autorités monétaires peuvent échouer à relever les anticipations d’inflation : la Banque du Japon n’a relevé sa cible qu’à 2 % et il n’est toujours pas certain qu’elle parvienne à l’atteindre.

Références

AVENT, Ryan (2013), « The solution that cannot be named », in Free Exchange (blog), 17 novembre.

COHEN-SETTON, Jérémie (2013), « The secular stagnation hypothesis », in Bruegel (blog), 25 novembre.

DAVIES, Gavyn (2013), « The implications of secular stagnation », in Financial Times, 17 novembre.

WOLF, Martin (2013), « Why the future looks sluggish », in Financial Times, 19 novembre.

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)