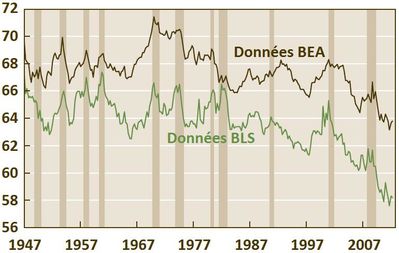

Aux Etats-Unis, le taux de chômage s’est considérablement élevé depuis 2008 en passant de 4,5 % à un maximum de 10 % et il demeure toujours aujourd’hui au-dessus de 8 %. Le taux de participation à la main-d’œuvre a quant à lui fortement baissé. L’ampleur de la récession et l’incapacité de la reprise économique à générer un flux suffisant d’emplois amène plusieurs économistes à affirmer que le taux de chômage ne reviendra pas à son niveau d’avant-crise. En l’occurrence, certains estiment que le taux « naturel » du chômage s’est fortement élevé au cours de la récession. Plusieurs études cherchent à déterminer si la hausse du taux de chômage ou tout du moins sa persistance à un niveau élevé s’expliquent ou non par des changements structurels, c’est-à-dire permanents ou du moins durables, du marché du travail. Ce débat n’est pas neutre pour la politique économique : une nature éminemment conjoncturelle et non structurelle du chômage plaide pour une action plus agressive de la part des autorités publiques et en particulier de la banque centrale afin de ramener le taux de chômage à son niveau d’avant-crise.

Edward Lazear et James Spletzer (2012) ont évalué tout un ensemble de mutations structurelles qui seraient susceptibles d’empêcher le redémarrage de l’activité économique de générer de l’emploi. Leur analyse ne décèle aucun changement dans la structure du marché du travail qui pourrait expliquer la persistance du chômage à des niveaux élevés. L’observation empirique met plutôt en évidence l’existence de facteurs principalement cycliques : le seul problème expliquant la faiblesse de l’emploi serait tout simplement l’atonie de la croissance économique. En effet, au cours de la Grande Récession, certains secteurs tels que la construction, l’activité manufacturière et la vente au détail, subirent une hausse disproportionnée du chômage. Ces secteurs, qui contribuèrent amplement à la hausse du chômage après 2007, furent justement ceux qui participèrent pour beaucoup à la diminution du chômage au niveau agrégé depuis 2009. Les deux auteurs ont également observé l’indicateur d’inadéquation (mismatch) qui mesure le décalage entre les postes vacants et le nombre de chômeurs dans un secteur, une profession ou un lieu donnés. L’inadéquation sectorielle s’est fortement accentuée au cours de la Grande Récession, mais elle reflue ensuite tout aussi rapidement. Au final, la récession actuelle ne semble pas différer fondamentalement des précédentes, à ceci près qu’elle s’avère d’une plus grande ampleur.

Deux exceptions apparaissent toutefois dans leur étude. Tout d’abord, la part des chômeurs de longue durée dans le nombre total de chômeurs est plus élevée qu’elle ne le fut lors des précédentes récessions, même au cours de celles où le taux de chômage avait atteint des niveaux équivalents. Cependant, cela ne semble dû à aucun changement structurel d’après Lazear et Spletzer, mais plutôt à l’ampleur même de la récession. La Grande Récession se singularise également sur un autre point : il y a plus d’emplois vacants par chômeur que ce ne fut le cas il y a deux ans. Il leur paraît toutefois prématuré d’affirmer que cet apparent déplacement de la courbe de Beveridge constitue un changement permanent tant que le chômage n’a pas retrouvé des niveaux normalisés.

D’autres économistes expliquent au contraire la faiblesse de la reprise de l’emploi par l’existence de tendances de long terme affectant négativement le marché de l’emploi. Nir Jaimovich et Henry E. Siu (2012) ont notamment mis en rapport deux phénomènes majeurs. D’un côté, la structure de l’emploi a considérablement changé aux Etats-Unis au cours des trois dernières décennies. Plusieurs études ont notamment mis en évidence une concentration croissante des emplois aux extrêmes de la distribution des qualifications, c’est-à-dire en d’autres termes une disparition relative des emplois moyennement qualifiés. Puisque la distribution des revenus est étroitement liée à la distribution des qualifications, la polarisation des emplois se traduit par une déformation équivalente dans la distribution des revenus. Cette tendance a été reliée à la disparition des emplois focalisés sur les tâches routinières, c’est-à-dire sur les activités qui peuvent être réalisées en suivant un ensemble bien défini d’instructions et de procédures. Parmi les professions non manuelles de routine s’inscrivent celles de secrétaires, de guichetiers, de caissiers ou encore d’agents de voyage ; les professions manuelles de routine comprennent quant à elles celles d’opérateurs de machine, de mécaniciens, de couturiers, d’assembleurs ou encore de cimentiers. Les professions organisées autour des tâches non routinières, c’est-à-dire celles exigeant de la flexibilité, de la créativité ou des interactions humaines, n’ont pas connu une telle déformation dans la distribution des qualifications. Selon toute une littérature initiée par les travaux de David Autor, Frank Levy et Richard Murnane (2003), cette polarisation de l’emploi serait principalement due au progrès technologique, puisque celui-ci entraîne une substitution du travail par les machines dans la réalisation des tâches routinières.

D’un autre côté, les reprises consécutives aux trois dernières récessions, c’est-à-dire consécutives aux récessions qui ont débuté en 1991, en 2001 et en 2009, se sont avérées fort peu créatrices d’emplois : le redémarrage de l’activité économique s’est accompagné d’une reprise de l’emploi relativement plus lente que lors des précédents épisodes de récessions. L’emploi continua même de décliner dans les années suivant le rebond de l’activité.

Jaimovich et Siu affirment que les phénomènes de polarisation de l’emploi et de reprises sans emplois sont intimement liés l’un à l’autre. En effet, la polarisation de l’emploi n’est pas un phénomène graduel, opérant à un rythme régulier, mais un phénomène consubstantiel aux cycles d’affaires, puisque la perte des emplois routiniers moyennement qualifiés est extrêmement concentrée sur les épisodes de ralentissement conjoncturel. Ensuite, puisque l’emploi dans les professions routinières représente une composante majeure de l’emploi total, sa contraction lors des récessions explique l’essentiel de la chute de l’emploi au niveau agrégé. Troisièmement, le phénomène de reprises sans emplois n’est observable que dans les emplois moyennement qualifiés. Soit les professions à faibles ou hautes qualifications n’expérimentent pas de contractions dans l’emploi, soit elles s’avèrent très rapidement créatrices d’emplois lorsque s’opère la reprise de l’activité économique. Par conséquent, les reprises sans emplois peuvent être attribuées à la disparition d’emplois routiniers au cours des récessions.

Ces tendances lourdes sous-jacentes au marché du travail américain sont selon Jaimovich et Siu indépendantes de l’évolution de la composition de la main-d’œuvre en termes de niveau de diplômes. Plus exactement, la population des travailleurs peu éduqués ne peut être confondue avec celle des travailleurs affectés aux tâches routinières. Certes, le niveau de diplôme est corrélé à la profession, mais il est encore plus intimement lié à la distinction entre professions cognitives et manuelles : les travailleurs faiblement éduqués tendent à se diriger vers les emplois manuels, tandis que les travailleurs très éduqués se tournent quant à eux vers les emplois cognitifs. La polarisation de l’emploi ne peut donc simplement s’expliquer par le changement dans la composition de la main-d’œuvre en termes de niveau d’éducation. De la même façon, les reprises sans emplois ne reflètent pas simplement les évolutions touchant les travailleurs peu diplômés suite au retournement de la conjoncture. En effet, les travailleurs hautement éduqués sont en effet relativement plus affectés par la conjoncture lorsqu’ils travaillent dans des professions routinières ; parmi les travailleurs faiblement éduqués, les reprises sans emplois n’affectent que les professions routinières.

Références Martin ANOTA

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)