La Grande Récession et la faible reprise qui suivit ont alimenté les craintes que les gouvernements adoptent des mesures protectionnistes ; certains ont d’ailleurs soupçonné que la faiblesse du commerce international dans le sillage de la crise s'explique en partie par l’adoption de telles mesures. Mais malgré la violence de la crise financière, l’économie mondiale a été épargnée par une guerre commerciale. Du moins jusqu’à l’année dernière. Ces derniers mois, l’administration Trump a relevé les droits de douane sur plusieurs produits, notamment en provenance d’Europe et de Chine, ce qui a amené les pays visés à répliquer en retour, au risque de conduire à une guerre commerciale généralisée ; il faut dire qu'aux yeux de Trump, « les guerres commerciales sont bonnes et se gagnent facilement ».

En renchérissant le prix des biens importés, l’instauration de droits de douane vise à inciter les résidents à se détourner des biens importés pour acheter davantage de biens domestiques, ce qui permet aux entreprises domestiques de vendre plus, donc les incite à produire davantage et à embaucher. Au niveau agrégé, l’objectif est d’accroître la production nationale, de réduire le chômage et d'améliorer le solde commercial. Les pays qui connaissent un déficit commercial et une faible croissance économique sont donc particulièrement tentés d’adopter des mesures protectionnistes. La faiblesse de la reprise et surtout la persistance d’un important déficit commercial aux Etats-Unis, dans un contexte de désindustrialisation chronique, ont ainsi particulièrement exposé ce pays à la tentation protectionniste.

Ces mesures risquent toutefois de se révéler contre-productives [Krugman, 2018a ; 2018b]. Tout d’abord, une hausse des droits de douane est susceptible d’alimenter l’inflation. En effet, les résidents ont accès à des biens plus chers. D’un côté, les ménages voient ainsi directement leur pouvoir d’achat diminuer. De l’autre, comme le prix de leurs intrants augmente, les entreprises voient leurs coûts de production augmenter. Celles-ci risquent alors de relever leurs prix de vente pour tenter de préserver leurs marges, ce qui contribue à alimenter en retour l’inflation. En outre, comme les entreprises domestiques risquent de moins utiliser les technologies les plus efficaces, cela ralentit la diffusion du progrès technique. Dans tous les cas, les biens domestiques vont peu à peu perdre en compétitivité vis-à-vis des produits étrangers, non seulement sur le marché domestiques, mais également sur les marchés internationaux, ce qui pèse sur leurs ventes. Et comme les biens intermédiaires se renchérissent, augmentant les coûts de leur assemblage et donc de la production de biens finaux dans l’économie domestique, certaines entreprises vont réagir en délocalisant leur production à l’étranger, ce qui pénalise à nouveau l’emploi domestique.

Par exemple, les taxes supplémentaires adoptées par l’administration Trump sur l’acier et l’aluminium vont peut-être bénéficier au secteur de la métallurgie et y créer des emplois, mais cela alourdit les coûts dans les nombreux secteurs utilisant en aval l’acier et l’aluminium comme intrants et ainsi y détruire des emplois. Les premiers secteurs y tireront certes un gain, mais au détriment des autres secteurs, en particulier des secteurs exportateurs, mais aussi des travailleurs et des consommateurs américains. Au final, les taxes supplémentaires sur les importations auront les mêmes effets qu’une hausse de la fiscalité sur les résidents [DeLong, 2018].

Ces effets seront aggravés par la réaction du taux de change : les droits de douane vont entraîner une appréciation de la monnaie, ce qui ampute les gains de compétitivité que les producteurs domestiques pouvaient en tirer. L’appréciation est d’autant plus probable que la banque centrale (soucieuse de la stabilité des prix) risque de réagir aux pressions inflationnistes en resserrant sa politique monétaire, ce qui alimente les entrées de capitaux.

Enfin, les partenaires à l’échange sont susceptibles de réagir en adoptant également des droits de douane en représailles ; c'est tout particulièrement le cas ces derniers de la Chine vis-à-vis des Etats-Unis. Les économistes ne sont pas forcément d’accord quant à savoir si les guerres commerciales ont été à l’origine de la Grande Dépression dans les années trente ; par contre celles-ci ont bien contribué à aggraver la contraction de l’activité mondiale.

Au final, l’économie va certes moins importer, mais elle risque également de moins exporter, si bien que le solde commercial a peu de chances de s’améliorer. En fait, le solde extérieur dépend étroitement du rapport entre l’investissement et l’épargne : un déficit extérieur s’explique par une épargne domestique insuffisante. Autrement dit, si un pays importe plus qu’il exporte, c’est avant tout parce qu’il n’épargne pas assez ou dépense de trop. La politique commerciale influence certes le volume des importations et celui des exportations, mais pas la différence entre ces deux valeurs. Ainsi, si l’administration Trump désire améliorer le solde extérieur de l’économie américaine, elle devrait chercher à accroître le taux d’épargne. Tant que ce dernier reste faible, le déficit extérieur persistera. A cet égard, l’expansion budgétaire adoptée par l’administration Trump risque de se révéler contre-productive, dans la mesure où elle stimule la demande globale à un moment où l’économie américaine est relativement proche du plein emploi : les tensions inflationnistes peuvent fortement s’accentuer, la Réserve fédérale risque de resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu, le dollar continuera de s’apprécier et le solde commercial va se dégrader.

Bien sûr, tout cela reste théorique et demande une vérification empirique. Or ces dernières décennies, les macroéconomistes se sont très peu penchés sur la question du protectionnisme ; le mouvement vers le libre-échange était considéré comme acquis. L’essentiel des études a en fait surtout cherché à évaluer les gains et coûts des accords commerciaux.

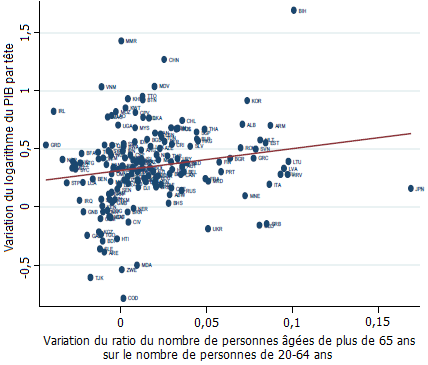

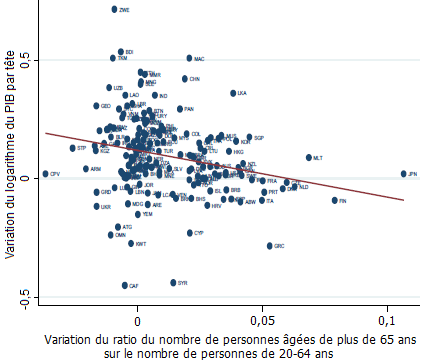

A l’occasion d’une conférence organisée par le FMI, Davide Furceri, Swarnali Hannan, Jonathan Ostry et Andrew Rose (2018) ont présenté une étude cherchant à identifier les répercussions macroéconomiques des droits de douane. Pour cela, ils ont étudié un échantillon de données relatives à 151 pays, en l’occurrence 34 pays développés et 117 pays en développement, au cours de la période allant de 1963 à 2014. Ils constatent que les relèvements des droits de douane se traduisent à moyen terme par des baisses significatives de la production et de la productivité domestiques. Ces mesures se traduisent aussi par une hausse du chômage, un creusement des inégalités de revenu et une appréciation du taux de change. Par contre, ils n’ont que de faibles effets sur le solde commercial, notamment en conséquence de l’appréciation du taux de change qui renchérit les prix des biens exportés.

Les répercussions exactes dépendent toutefois étroitement de la position de l'économie dans le cycle d'affaires et de son niveau de développement. En effet, Furceri et ses coauteurs notent que les effets sur la production et la productivité tendent à être amplifiés lorsque les droits de douane augmentent durant les récessions. De plus, les répercussions des hausses de droits de douane sont plus nocives pour les pays développés que pour les pays pauvres. Enfin, il apparaît que le protectionnisme et la libéralisation commerciale ont des effets asymétriques : les répercussions sur la production à moyen terme suite à une hausse des droits de douane ne sont pas symétriques à ceux observés suite à une baisse des droits de douane.

Références

/image%2F1455320%2F20160828%2Fob_7355b6_jesse-pinkman-illusio-3.jpg)